Prologo.

Anni fa, certamente prima dell’11 settembre 2001, quando i talebani imperversavano in Afghanistan, e si moltiplicavano gli appelli umanitari, di solidarietà soprattutto alle donne umiliate, torturate, uccise, proprio in quel periodo collaboravo con un istituto “culturale”, qui a Napoli. Ogni lunedi ci si riuniva per definire i programmi, gli eventi da organizzare eccetera. Uno di questi lunedi, una ragazza, laureata in sociologia, mi racconta il contenuto della conferenza che avrebbe dovuto tenere lì, dopo un paio di giorni. In sintesi, affermava che, al di là delle superficiali apparenze, la condizione delle donne afghane era pressoché identica a quella delle donne occidentali. Entrambe vittime, sebbene in forma differente, del potere maschile, dell’oppressione sociale.

Naturalmente trasecolai, e le chiesi se non si fosse spinta un po’ troppo in là con il paradosso, con la provocazione. Mi rispose sorridendo, con l’aria compiaciuta di chi l’ha fatta grossa ma è sicura di passarla liscia, che no, non c’era nessun paradosso, nessuna provocazione. Lei davvero pensava quello. Mi guardai intorno aspettandomi stupori analoghi al mio. Invece, in quel gruppo di benestanti signore di buona famiglia e di migliori principii progressisti, di giovani e meno giovani volontari pieni di ardore, cultura e idealità, si mormoravano cose tipo “vabbè, magari è un po’ esagerato, ma in fondo… la società dei consumi, ‘sti americani… pure qua stiamo inguaiati, che mondo, che schifo… va sempre peggio…”

Fine del prologo.

Qualche giorno fa ho partecipato, come esponente della comunità degli scriventi, ad una manifestazione organizzata da alcune case editrici contro il ddl Alfano sulle intercettazioni, dedicata alla Libertà d’espressione. Si trattava di

leggere brani di vari autori che avessero come tema più o meno esplicito la Libertà. In molte città d’Italia contemporaneamente lo stavano facendo celebrities e sconosciuti, citando solennemente se stessi o altri.

Di solito le proteste non mi entusiasmano. Sarà che mi sono fatto vecchio, sarà che tendo a sopportare sempre meno l’inevitabile accumulo di retorica, luoghi comuni e slogan idioti che proliferano come triste contrappasso all’incombere di Silvio sulle nostre teste. Ma in questo caso ho aderito con convinzione, sia per il merito, sia perché si trattava di un evento -almeno in teoria- di sapore letterario, più riflessivo, e soprattutto organizzato da una cara e volonterosa amica, assieme alla quale, con gli altri amati compagnucci del laboratorio di scrittura, avremmo fatto le nostre letture.

Molte sono le riflessioni che mi ha provocato questa amena serata, e non vi tedierò appioppandovele tutte. Giusto un paio.

La prima, la butto lì veloce: tra gli autori citati per le loro alate e vibranti parole sulla Libertà, c’erano Concetto Marchesi, latinista stalinista, Luciano Canfora, grecista forse non più stalinista ma certamente diffidente verso la democrazia e Paul Eluard, che, scrive Milan Kundera,“sentii rinnegare pubblicamente e formalmente i suoi amici praghesi mandati al capestro dalla giustizia staliniana”. Da cui la domanda: si può prescindere dalla coerenza razzolatoria della fonte nel citare una bella pagina predicatoria?

E’ probabile che nel Mein Kampf ci sia più d’una frase che, presa a sé, tutti noi in astratto sottoscriveremmo. Ma che non citeremmo mai, o almeno non lo faremmo rivelandone l’autore.

Ma la seconda urge, bussa, è pesante, ormai irrimandabile. Devo tirarla fuori. Non posso più tacere, ahimè.

Appena ho saputo dell’evento, ho temuto una cosa. Che arrivasse una citazione. Una citazione inevitabile.

E infatti, è arrivata. Inesorabile come una barzelletta in un comizio di Berlusconi.

Gaber. La libertà.

E’ arrivato il momento di fare coming out, e lo faccio. A me questa canzone non piace. Non mi piace proprio, e la cosa mi è diventata sempre più chiara col passare degli anni. Non mi piace la musica (il ritornello mi ricorda uno di quei cori da parrocchia, e non è un caso), non mi piace il testo, e non ne condivido il senso.

E’ una canzone moralista, nel senso peggiore. Ci vuol spiegare cos’è la libertà, e cosa non è. Ci dà una interpretazione corretta della libertà. Per cui, se non aderiamo a questa interpretazione, non siamo liberi. Se non partecipiamo non siamo davvero liberi.

No. No. No.

Questa libertà è libertà condizionata. Libertà chiosata, aggettivata.

La parola libertà, come dice Flaiano (nel testo che ho letto quella sera),

“non sopporta aggettivi né associazioni: io non volevo una libertà sorvegliata, difesa, personale, intellettuale; né gradivo che le si accoppiassero concetti altrettanto nobili, come Giustizia e Democrazia, parendomi che la libertà li contenesse tutti, anzi li proteggesse.”

La libertà, credo, è la responsabilità di scegliere tra le mille possibilità che la definiscono.

La libertà, fermo restando il rispetto degli altri e delle regole che gli danno corpo, è anche star sopra un albero. E’ anche uno spazio libero. E’ anche, ma non solo, partecipazione. La libertà di farsi i cazzi propri o non farseli. Di partecipare o no. Di essere simpatici o antipatici, stronzi o generosi. Attivi o passivi. Virtuosi o peccatori. Gay o etero, carnivori o vegetariani, altruisti o egoisti. L’idea che ci debba essere un principio moralmente vincolante per cui sei libero solo se la tua libertà la eserciti in una certa direzione è l’esatto contrario della libertà. E’ ciò che hanno sempre predicato e praticato i totalitarismi. Nessuno di essi nega la libertà come valore, ma sempre se interpretata “nel senso giusto”, aggettivata, corretta, “morale”, “socialista”, “ariana”, “islamica” e così via. Avete presente Arancia meccanica e le riflessioni cui costringe lo spettatore sulla questione della libertà di scelta (per inciso, Kubrick fu accusato da eccelse menti di avere fatto un film fascista)? Ecco. La questione è proprio quella.

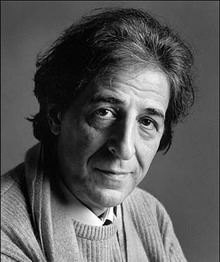

E qui, devo allargare il discorso. Io ho amato Gaber, così come ho amato Pasolini. Ed ora riconosco chiara in entrambi un’innegabile impronta, ahimè, reazionaria, dettata sempre dalle migliori intenzioni e da una intelligenza finissima, ma spesso contraddittoria e pericolosa nelle sue conclusioni, soprattutto se maneggiate, oggi, dai loro minuscoli agiografi. Quest’impronta formalmente umanistica ha una chiara connotazione apocalittica, antimoderna, regressiva. Deriva perlopiù dalla Scuola di Francoforte, da Adorno e compagnia.

Detta molto banalmente, ritiene che le libertà civili proprie delle società democratiche occidentali, siano illusorie. Un astuto trucco del sistema capitalista, tecnocratico e consumista, omologante. Il progresso scientifico? Produce mostri, è un continuo peggiorare verso il baratro. La tecnologia? E’ pericolosa. I mass media? Il diavolo annebbiatore di menti, annichilatore di culture millenarie. Scopo di tutto ciò? Ingannare ed opprimere gli individui e renderli schiavi del consumo. Conclusione: Si stava meglio quando si stava peggio.

E qui forse avrete capito il perché del prologo.

E’ davvero un’operazione facile e conveniente dirsi critici verso questa libertà, standoci però totalmente dentro. Ci si sente più intelligenti e più morali. “Fuori dal gregge”. Il nostro narcisismo ne è appagato (come quello dello Jaromil de La vita è altrove). La sappiamo più lunga di te e siamo anche più buoni. E’ davvero difficile, per molti, ammettere che la libertà è una cosa più semplice e forse banale, e non è quella di Gaber. E l’unico posto dove, pur a fatica e tra mille conflitti, può svilupparsi e cercare di affermarsi, è la stramaledetta democrazia, lo strafottuto sistema occidentale. Quello che è cominciato con lo schiavismo ed è arrivato ad un presidente di colore.

Ma se proprio pensate che sia sostanzialmente la stessa cosa, qui e lì, e che siamo tutti egualmente privi di libertà, magari perché non partecipiamo, fatemi una cortesia. Chiedete un’opinione in merito alle donne di Teheran, o di Kabul del tempo che fu. Ai Birmani, ai Nordcoreani, ai Cubani. Poi mi dite che vi rispondono.

caro Cronopio, giusto perchè questo blog è poco noto, non avrai la selva di insulti che mediamente Rondolino rimedia sul suo benemerito The Frontpage quando prova a ragionare (e far ragionare) sulle evidenti contraddizioni di questa nuova (veramente da un po’ parecchio stantia) “merce” che l’antiberlusconismo indignato e militante. Si dice, appunto, che non c’è libertà di espressione e contestualmente chiunque si sente in dovere di spararla sempre più grossa. Si dice che questo governo protegge i mafiosi e contestualmente si legge di arresti clamorosi ed eccellenti. Ovviamente tutto questo finirà quando il cav deciderà che è il caso di ritirarsi. ma non è detto. ci sarà il tiro al piccione verso chiunque, anche alla lontana, avrà non dico fatto comunella con il cav, ma alzato poco la sua democratica voce contro l’ometto di arcore. buona notte.

Caro S-concerto, ma che c’entra Berlusconi?… Qui si parla d’altro, mi pare. Non vorrei che fossi caduto anche tu nella terribile spirale mentale per cui, essendo sempre più insofferenti verso le faziosità altrui, si diventa altrettanto faziosi e analogamente ci si distacca dalla realtà concreta…

Trovo molto giusta, anche se probabilmente un pò “fuori moda”, l’accoppiata libertà/responsabilità…

Mai lette tante stupidaggini tutte assieme.

La conclusione della Scuola di Francoforte NON è affatto “si stava meglio quando si stava peggio”! Questo è un riassuntino vergognoso fatto da un personaggio senza vergogna che non sa di che parla e che quelle opere non ha mai letto.

Evidentemente l’autore è un fan acritico del capitalismo (probabilmente il sistema più violento che sia mai stato immaginato, peccato che Cronopio eviti accuratamente di fare una conta dei morti) e non immagina soluzioni altre. Così come non immagina che lo schiavismo ed altre porcate, ammodernate, esistono ancora: sono anzi assai diffuse, e lo sono pure scioperi e rivolte. Ma che te lo dico a fare. Goditi la tua libertà, se hai i soldini per farlo. Ma dovresti pure renderti conto che è davvero “un’operazione facile e conveniente” anche quella di dirsi favorevoli a questa pseudo-libertà; ben più d’azzardare una visione critica.